Aujourd’hui, trois films au programme. Le glamour The Beguiled de Sofia Coppola en compétition officielle (le 23 août sous la bannière Uiversal) puis Makala d’Emmanuel Gras à la Semaine de la Critique et enfin, Marlina, une tueuse en quatre actes de Mouly Surya, notre coup de cœur du jour venu de la Quinzaine des réalisateurs, une section que l’on regrette déjà de ne pas avoir suivi davantage. Nous aurions pu en présenter un quatrième avec Zombillenium mais un problème d’organisation nous en a empêchés. À la différence des jours précédents, il n’est pas à imputer au festival. Présenté dans une séance pour enfants, réputée difficile d’accès, ce qui est logique puisque de nombreux scolaires sont attendus. Et de fait, le jour même, après une heure d’attente, la salle s’est retrouvée pleine et, de surcroît, des journalistes avaient reçu une invitation venue d’on ne sait où. La faute en incombe donc probablement à la couleur de la chemise que l’on portait ce jour, trop propre pour des zombies ou qui transpirait l’indésirable ! (en même temps 8 jours de festival sans prendre de douche, cela commence à se voir et surtout à se sentir / Note du mec qui a levé le doigt quand on a demandé dans le bureau qui était bilingue et qui se retrouve le jour de l’Ascension à relire et à corriger des papiers).

Côté film, on commencera, comme souvent, avec le moins bon signé Sofia Coppola. Moins bon ne signifie pas mauvais mais, dans le cas des Proies, plutôt gentil ou poli. Sans plus. Le film est une nouvelle adaptation du roman de Thomas Cullinan qui servit à Don Siegel pour faire sa propre version en 1971. Le récit est limpide, peut-être même un peu trop vers la fin, ce qui lui ôte toute tension ou effet de surprise. Un pensionnat de jeunes filles quasiment désert dans le sud des États-Unis pendant la guerre de sécession voit arriver en ses murs un yankee gravement blessé. Les jeunes femmes, vivant recluses depuis des lustres, ont du mal à se retenir de baver à la vue du playboy à la jambe abîmée. Voilà le topo.

Le casting, on ne peut plus fashion, avec Kidman, Dunst, Fannin, Farrel… souffre un peu de ce côté magazine de mode même si aucune d’entre elle ne semble vouloir être mise en valeur par la caméra de Sofia (tranquille, tu l’appelles par son prénom toi maintenant / Note du même gars que plus haut qui a oui les nerfs). On a parfois l’impression que la réalisatrice veut nous conter les malheurs de ces femmes qui n’ont plus accès au luxe et à la luxure auxquels elles ont naturellement droit de par leur rang social. Toutes plus gracieuses les unes que les autres, ces pauvres beautés sont réduites à ne plus pouvoir charmer qui veut et à devoir se partager le premier venu au visage plaisant. Quelle tristesse que cette guerre, on les plaindrait presque !

Ce que Coppola apporte vraiment à cette histoire, c’est son point de vue. Alors que Siegel privilégiait celui du seul homme de l’histoire, là on épouse le regard de filles et de femmes entre 10 et 50 ans. Toutes vivent dans cette immense propriété filmée comme une sorte de prison, un carcan hors du monde et où le temps semble s’être arrêté. Elles s’occupent au jour le jour. Leur seule peur est le vol de nourriture et ce qu’elles entendent des combats par les grilles du jardin qui font office de point d’information. Et le mâle d’abord intrus devient un parasite qui va petit à petit gangrener de l’intérieur un système bien établi, havre de paix autant que de désespoir.

On retrouve une fois encore l’esthétique éthérée que la réalisatrice déploie régulièrement film après film. Difficile de ne pas penser, au détour de quelques plans, à une version plus sombre de Pique-Nique à Hanging Rock, ce film de Peter Weir où des jeunes filles en fleur dans une grande demeure étaient filmées dans une photo proche de Jaques Henri Lartigue. En dehors de cela, la mise en scène est classique, l’œuvre est des plus simples et le film ni meilleur ni moins bien qu’une grande partie de la production américaine courante.

Signalons au passage que ce ne sont plus les cinéastes qui semblent être toujours les mêmes à hanter le festival mais les acteurs. Après Garrel ou Amalric, c’est au tour de Farrel, Kidman et Fanning. Les deux premiers étaient déjà au générique du Lanthimos, pendant que Kidman et Fanning se trouvaient dans le John Cameron Mitchell. Aura-t-on droit l’année prochaine à Cannes à un film avec Farrel et Fanning pour boucler la boucle ?

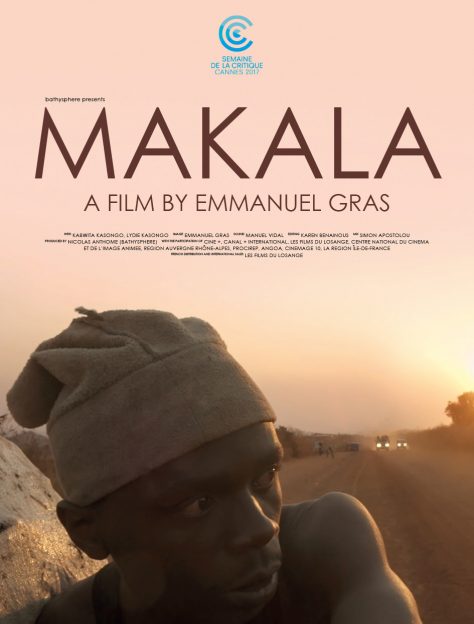

En attendant, nous avons rejoint La semaine de la critique et le Congo avec Makala que distribuera Les Films du Losange certainement à la rentrée (Edit : on vient juste de mettre en ligne le papier que l’on apprend que le film a remporté le Grand Prix. Bravo à lui. C’est plus que mérité). Emmanuel Gras est un jeune documentariste qui avait agréablement surpris en réalisant Bovines voilà 6 ans. Ce dernier observait la vraie vie des vaches qui paissent, broutent, marchent dans un pré normand à leur rythme, sans aucune voix off pour venir troubler ce moment de quiétude (presque) sans être humain. Makala remet l’homme au cœur du récit dans un nouveau documentaire magnifiquement tourné. Le film suit un jeune villageois congolais dont le quotidien harassant est fait de brousses, de routes dangereuses et d’une volonté tenace pour vendre son charbon. Le prix à payer pour espérer offrir un avenir meilleur à sa famille.

Le grand intérêt du film est justement son pouvoir documentaire. Jamais le réalisateur n’intervient. Son équipe technique était minimale, ce qui l’a aidé à se faire oublier. Il ne prend pas parti, il n’aide pas Makala mais simplement, il le regarde vivre. Au point que parfois, on se demande si le film n’est pas une fiction. Mais si fiction il y avait, elle n’aurait pas été aussi forte. On ne peinerait pas à voir le protagoniste pousser son vélo et porter des dizaines de kilos de charbon sur 50 kilomètres. On ne se sentirait pas aussi révolté lorsqu’il doit payer un « droit de passage » auprès de voleurs avant son arrivée en ville. On n’aurait pas cette impression de claustrophobie lorsqu’il affronte la ville.

Emmanuel Gras réussit à construire d’un bout à l’autre une œuvre totalement cinématographique. Que ce soient les lumières, pourtant naturelles, les cadrages qui laissent l’homme se fondre dans la nature et s’amusent de plans quasiment subjectifs, le montage serré qui fait ressentir chaque instant, la musique et le son – malheureusement toujours assourdissant dans la salle du Miramar ! – tout est minutieux, précis, impeccable. On a l’impression étrange d’être dans un entre-deux, de ressentir toute la vitalité de cet homme réel en ayant l’impression de faire partie d’un voyage cinématographique proche d’une fiction du monde moderne.

Enfin, radicalement à l’opposé, Marlina la tueuse en 4 actes de Mouly Surya nous a appris qu’en Indonésie, Tarantino était une femme. Au passage, le film n’a pour l’instant pas de distributeur en France. Il resterait l’option Netflix. Nous on dit ça, on dit rien ! Marlina… est un excellent western contemporain sur une trentenaire vivant seule depuis que le mari, momifié dans le salon, et le fils sont morts. Elle se retrouve à la merci d’une bande de bandits qui veulent lui voler son bétail et la violer. Mais elle ne se laisse pas faire. Ce qui rapproche Surya de Tarantino c’est son extrême formalisme, plus poussé encore que dans les westerns spaghettis. Les étendues désertiques, immuables, font figure de décor idéal tant ils reflètent l’état mental de la protagoniste, semblable à un roc. Il est impossible de savoir ce qu’elle pense ou ressent. Les autres personnages, notamment une seconde femme, font office de contrepoint et apportent une légère folie.

Mais, contrairement au réalisateur américain, la cinéaste joue sur l’épure que ce soit dans le décor, l’action, les mouvements de caméra, les protagonistes et leurs dialogues. Voire même dans la musique qui se limite régulièrement à quelques notes bien placées. Seul le nécessaire est présent à l’écran et offre au spectateur quelque chose d’autant plus sec, contemplatif et, parfois, amusant ou amusé. Différents genres s’entremêlent, avec l’ajout d’une touche d’absurde et de fantastique bienvenue aux deuxième et troisième actes. Cependant, le style reste le même pendant tout le film et seul le lieu diffère puisqu’on passe de l’intérieur de la maison à l’extérieur. Ces changements de registre permettent au film de souffler et de lui conférer une touche moins tragique, plus ironique.

Cannes, cette année, aura vu donc plusieurs femmes vengeresses (remember The Villainess). C’est un motif qui semble de plus en plus récurrent et appréciable d’autant plus que les œuvres ne se ressemblent pas. Serait-ce dû à une sorte de rébellion cinématographique face à un carcan social bien établi et difficile à changer dans ces pays-là ? On l’espère et on attend la suite avec impatience.

Demain, nous reviendrons à Un certain regard avec quatre films en sélection.