Le travail critique est souvent agréable, notamment lorsqu’on a beaucoup aimé un film et qu’il possède d’évidentes qualités. C’est le cas de Tout en haut du monde, un premier long-métrage d’animation réalisé par Rémi Chayé, autour d’une jeune fille russe dont le grand père a disparu lors d’un voyage au pôle nord et qui part à sa recherche. Mais parfois on rencontre le cinéaste et, plutôt que livrer un long texte subjectif, on se rend compte qu’il est bien plus passionnant encore de l’écouter ou de lire ce qu’il a à dire. Donc voilà une petite interview avec Rémi Chayé qui nous plonge dans un parcours de réalisateur atypique et dans la conception d’un long-métrage d’animation de A à Z !

Digitalciné : Comment êtes-vous arrivé au cinéma d’animation ?

Rémi Chayé : Contrairement au parcours habituel aujourd’hui, je n’ai pas fait d’école d’animation. J’ai passé deux ans dans une école de dessin classique assez connue, l’ESAG Penninghem. Généralement les gens qui y entrent font 5 ans mais je n’en ai fait que 2, les classes probatoires et préparatoires. J’avais envie de travailler assez vite et à 22 ans, au milieu des années 90, j’ai débuté comme roughman et story-boarder de publicité pour me faire les dents, puis j’ai continué comme illustrateur didactique. J’ai fait des livres sur les tonneaux et ce genre de choses. Mais j’en avais un peu assez de l’illustration. Je trouvais ça trop répétitif et enclavé. À Angoulême, un ami m’a dit que vu la qualité de mes dessins, je ferais mieux de donner mon CV à des studios d’animation sur place et c’est ce que j’ai fait. J’ai été embauché et j’ai adoré. Il faut imaginer ce qu’est être illustrateur. Je travaillais seul, je gagnais mal ma vie dans un bureau minuscule et là, d’un coup, j’ai découvert une bande de joyeux lurons qui, à l’époque, fumaient comme des pompiers dans les studios, criaient, rigolaient, écoutaient de la musique tout le temps. C’était des gens charmants et il y avait une véritable émulation autour de projets modestes. J’ai rencontré les gentlemen du métier comme Bruno le Floch aux côtés de qui j’ai appris le cleaning et le story-board. J’ai été formé à l’animation sur le tas par des gens qui étaient dans le métier depuis longtemps. Il y a eu Philippe Mest, qui a travaillé sur la série Princesse Shéhérazade, Jean-Louis Garcia qui m’a appris le layout, Jean-François Laguionie et d’autres. Comme j’avais de grandes facilités pour le dessin je suis resté dans le milieu du dessin animé.

Vous commencez avec l’illustration. Ce passage vers le mouvement n’a pas été trop difficile ?

Ce n’est jamais facile mais ça s’est fait en plusieurs étapes. Mes premières expériences ont été sur des story-boards, c’était plus proche de la bande-dessinée et du dessin mais ça m’a permis d’apprendre et de m’initier à la grammaire cinématographique. Avant d’arriver dans ce milieu, je ne connaissais pas du tout l’animation et je pense avoir eu le parcours inverse de beaucoup d’animateurs. Souvent ils commencent par apprendre à animer avant d’en arriver à la narration. J’ai fait le contraire. J’ai commencé par cleaner des story-boards et donc par m’attaquer aux histoires. Puis au fur et à mesure j’ai progressé vers l’animation à proprement parler. J’ai appris à animer en solo, le jour où j’ai eu Flash, le logiciel d’Adobe sur lequel je m’exerçais à faire de petites choses. Et quand j’y repense, ce chemin de la narration vers le mouvement m’a plutôt aidé.

Vous êtes allé rapidement vers de gros studios comme La Fabrique avec Jean-François Laguionie.

Oui. Je dois mon entrée dans ce studio à Jean-Louis Garcia qui faisait du story-board sur Shéhérazade. Il est parti faire des Unitaires TV, la série des Voyages extraordinaires de Jules Verne coproduit par La Fabrique, et il m’a dit : « ça te tente le lay-out ? » Je ne savais pas en faire mais ce n’était pas grave pour lui et il m’a appris le métier sur le tas. Puis j’ai passé un test pour travailler en lay-out encore sur Les Enfants de la pluie de Philippe Leclerc, un film fait à partir de dessins de Caza qui avait créé l’univers de Gandahar. Ça a été ma première expérience dans le long-métrage avant L’Île de Black-Mor de Jean-François Laguionie. Et de là, j’ai commencé mes aventures asiatiques puisqu’on m’a envoyé superviser des équipes d’animateurs en Corée du Sud, en Corée du Nord et en Chine.

Et comment êtes-vous venu à la réalisation ?

Pendant cette période, j’étais un technicien de l’animation mais j’avais envie d’aller plus loin. J’ai appris qu’il était possible d’intégrer, en formation professionnelle pour adulte, l’école de la Poudrière à Valence. Je ne suis pas certain que ce soit encore possible mais ça a été une vraie opportunité. En 2003, j’ai posé ma candidature pour un projet de formation AFDAS et pendant deux ans j’ai été formé à la réalisation. La Poudrière n’est pas une école qui apprend à animer mais à réaliser : on réfléchit sur le son, le montage, le scénario. J’ai fait aussi des rencontres capitales comme Loïc Burkhart, un grand ingénieur du son, et, en 2005, deux des scénaristes de Tout en haut du monde, Claire Paoletti et Patricia Valeix. Toutes deux étaient intervenantes scénario dans l’école.

Vous avez aussi été longtemps assistant réalisateur avant de passer réalisateur.

En fait, le projet de Tout en haut du monde est venu dès ma sortie de l’école en 2005 mais je savais qu’il ne fallait pas brûler les étapes. Pour moi, il était important de commencer comme assistant réalisateur afin de me tourner sérieusement vers la réalisation. Sans cette première étape il est impossible de savoir réellement ce que représente la lourdeur de la machine « long-métrage d’animation ». Je n’avais réalisé que des courts-métrages à la Poudrière mais ça ne représentait rien en termes d’expérience. Être assistant m’a vraiment aidé à connaître les ficelles du métier sur des productions conséquentes. Je suis notamment aller à Cartoon saloon en Irlande, et pendant deux ans j’ai travaillé aux côtés de Tomm Moore sur Brendan et le Secret de Kells. C’était génial car j’ai vraiment mis les mains dans les rouages de cette machinerie complexe et c’est uniquement de cette manière qu’on se rend compte de l’ampleur d’une telle organisation. J’ai appris à faire et gérer des pipelines et ce genre de choses. Je suis aussi revenu à la Fabrique pour travailler sur Kerity de Dominique Monfery et sur Le Tableau de Jean-François Laguionie. L’idée était vraiment de gagner en expérience, du côté de la narration comme de l’organisation de productions plus industrielles.

Vous n’avez jamais été intéressé par le court-métrage ?

Ce n’est pas exclusif mais j’ai toujours adoré l’idée de faire du long-métrage. C’est probablement à cause de ma pratique de spectateur que le long m’a toujours davantage attiré.

Et où se situait Tout en haut du monde pendant cette période ?

Je le développais en parallèle, avec Claire et Patricia. Le début du projet coïncide vraiment avec la fin de ma formation à La Poudrière quand Claire me l’a proposé. L’histoire de Tout en haut du monde vient d’elle et au début ce n’était guère plus qu’une feuille A4. Puis on a beaucoup échangé et avancé quand j’étais en Irlande. On voulait avancer le scénario et le graphisme en parallèle. C’était une idée de Claire. Elle voulait produire un gros travail en amont pour faire mûrir le rendu des personnages avec le texte donc je me chargeais exclusivement de la partie graphique. On parlait parfois de l’histoire mais le travail restait assez cloisonné et ça a surtout été le travail de Claire et Patricia. On prenait également certaines décisions dans l’idée de trouver un producteur. Quand j’étais sur Le Tableau on espérait faire le film avec Blue spirit mais ça n’a pas marché. Après avoir bien avancé, trouvé Sacrebleu et Maybe movie, j’ai pris le statut de réalisateur et j’ai eu besoin de me rapproprier l’histoire et d’apporter quelques modifications. On a donc fait appel à un troisième scénariste, Fabrice de Costil, vers 2012. On a beaucoup discuté, notamment sur la deuxième partie et il a écrit la dernière mouture.

Vous avez bénéficié d’aides financières ?

Oui, on a obtenu une aide à la production en étant lauréat de la Fondation GAN pour le cinéma. Avant cela, on avait obtenu une aide au scénario en arrivant finaliste du prix du Meilleur scénariste de l’année (SOPADIN).

Votre principal producteur, Sacrebleu, est plus connu pour le court-métrage. Tout en haut du monde est leur premier long. Comment cette société est arrivée sur le projet ?

Sacrebleu est arrivé fin 2008, donc trois ans après le début du projet. On a rencontré Ron Dyens, son directeur, au concours de projets à Annecy cette année-là. Il est venu avec Aurélia Prévieu, son assistante à l’époque. Il est possible que nous ayons eu un premier contact auparavant car nous avions démarché la terre entière, et des refus à chaque fois. Là, Ron nous a dit que c’était une belle histoire et qu’elle l’intéressait. Je ne pense pas que son objectif ait été de se lancer dans le long-métrage. Il produit simplement les projets qui lui plaisent, c’est quelqu’un qui fonctionne à l’intuition.

Est-ce que c’est un producteur qui vous laisse assez libre ou qui est omniprésent ?

Il a accepté le projet de Tout en haut du monde tel qu’il était mais il a son avis. En tant que réalisateur, j’ai trouvé sa parole, plutôt rare, importante. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il nous a fait faire certaines choses et il a eu raison. J’ai discuté de ce sujet-là avec des réalisateurs américains, et eux considèrent que j’ai eu une liberté presque totale ! Après, je parlais pas mal avec Ron, donc il a peut-être eu une influence inconsciente. Après plusieurs années, on est devenu proche, on a beaucoup échangé, même en prenant le train ensemble pour définir une stratégie ou parler du projet quelque part. C’est devenu notre projet. Et de toute façon, je crois vraiment au collectif. Ce film est d’abord une addition d’énergies : Claire, Patricia, Fabrice, Ron, Henri Magalon, le producteur de Maybe movie, la société coproductrice, moi et tous les autres. Je ne me sens pas auteur comme peut l’être un romancier. À la limite, Tout en haut du monde est un film d’auteur collectif ou un film collectif d’auteur.

Comment avez-vous organisé le budget de Tout en haut du monde ?

Justement, c’est là que mon expérience en tant qu’assistant m’a aidé. Je savais combien les gens étaient payés, de quoi on aurait besoin, du rythme à avoir. Ron a beaucoup apporté par rapport aux aides, aux frais financiers, etc. En fait, on a commencé par une expertise à partir du script et de mes images. On est arrivé à un devis de 9 millions d’euros. On a fait une étude pour coproduire avec le Luxembourg et la Belgique, car ils ont de nombreuses aides et ça se fait beaucoup en animation, mais on se serait retrouvé avec une production éclatée. Selon mon expérience, c’est assez peu favorable à la bonne mise en œuvre d’un projet. D’une part, on paye plusieurs fois les mêmes choses : les producteurs, les chargés de production, les charges etc. D’autre part, plus c’est éclaté, moins l’idée générale conserve une vraie cohérence. Et, assez souvent, c’est générateur de tensions. C’est presque inévitables, les studios se renvoient la balle car c’est toujours celui d’à côté qui a moins bien fait les choses et ça engendre des guerres épuisantes. J’avais donc vraiment envie de réunir tout le monde. Nous nous sommes quand même associés avec Nørlum au Danemark mais je travaillais avec un ami que j’avais rencontré sur Brendan et leur lot était cohérent : ils faisaient 50% de l’animation et finalement, nous nous occupions de 85% de la production totale en France dans nos studios.

Faire Tout en haut du monde en France était donc très important.

Oui et dès l’origine avec Ron, on s’est entendu pour dire que ce serait un point clé. On s’est dit qu’on le ferait en France, qu’on trouverait les moyens qu’il faut, artistiquement et économiquement mais qu’on ne le fera pas à des milliers de kilomètres d’ici. Je voulais vraiment que toute l’équipe soit impliquée dans le projet. J’ai l’expérience de l’Asie, je sais ce qu’on gagne et ce qu’on perd. On gagne de l’argent mais on perd l’âme du projet. J’ai un énorme respect pour les gens qui animent là-bas, et ce que je dis est tout sauf du mépris artistique car ils travaillent dans les conditions qui sont celles de l’industrie pour un salaire dérisoire. Mais l’écart culturel est énorme et parfois ils sont une journée sur notre projet, une journée sur un autre. Nos envies artistiques ne sont pas communes. Là, à Paris, j’ai travaillé avec des gens que je connaissais où en qui j’avais une totale confiance et ça a été l’euphorie. On avait tous un désir : faire que Tout en haut du monde soit le plus beau film possible. Et les gens communiquaient beaucoup, les idées circulaient. J’ai beaucoup écouté ceux qui m’entouraient et j’ai bénéficié de conseils de la part de dessinateurs, d’animatrices ou de personnes qui travaillaient sur le lay-out. Ils disaient : « je pense qu’on peut améliorer ça, pourquoi ne pas faire ci », etc. C’est là où ça devient collaboratif et créatif. On était dans un lieu ouvert donc les informations passaient naturellement de l’un à l’autre. Je pouvais discuter avec le chef animation, la personne à côté entendait et réagissait car ça lui donnait une idée. Ce travail collectif a été l’un des vrais points forts du film.

C’est vous qui avez choisi l’équipe de Tout en haut du monde ou la production l’a imposée ?

Non, on ne m’imposait rien, c’est essentiellement par moi que ça passait et j’ai eu beaucoup de chance. Je connaissais des gens, des artistes que je respectais, avec qui je voulais travailler et qui sont venus se greffer au projet. Puis j’ai commencé à travailler très tôt avec Lian-Cho Han et Maïlys Vallade. On me les avait conseillés pour le story-board. Je ne les connaissais pas, ils ont adoré le projet et ils ont appelé tous leurs amis talentueux, tout un réseau de personnes issues des Gobelins et d’autres endroits. Et ça a pris !

Le Budget de Tout en haut du monde a finalement été de 6,4 millions d’euros. Est-ce que ça a influencé l’écriture, le rendu graphique ou l’animation ?

À mon avis, l’influence la plus évidente se situe au niveau du bateau. Mon idée c’était de partir sur un navire comme l’Endurance, qui a été pris dans les glaces dans l’Antarctique en 1914 et qui devait servir de modèle à notre Norge. Mais c’était un clipper trois mats barque qui nécessitait 40 personnes à bord pour le faire naviguer. Ça posait problème car dans le premier scénario, quasiment tout le monde mourrait et on ne voulait pas montrer un massacre. En outre, on ne pouvait pas gérer un collectif de plus 30 personnes donc on a réduit le total à 12 marins et le bateau est devenu une goélette deux mâts.

Ensuite au moment où on est passé dans la phase industrie, c’est-à-dire entre le premier pilote et la fabrication du film, ce qui a changé c’est le fait qu’on ait été sûr de pouvoir faire les décors et lay-out en France. Sur le pilote, je me suis chargé de tous les décors et j’en faisais environ un par semaine, tout en peinture. Pendant la fabrication, on en avait besoin de 3 à 5 par jour. Patrice Suau, le directeur artistique couleur du film a trouvé une méthode pour passer du noir et blanc à la couleur – car on travaille en niveaux de gris sur Flash. Il a inventé un procédé à partir de couches alphas et de masques pour obtenir des décors plus rapidement. Grosso modo, on parvenait à avoir une première version d’un décor en une demi-heure puis il ne restait plus qu’à corriger, ce qui nous permettait de rester dans le budget.

Sinon par rapport au reste il n’y a pas eu trop de changements car mon pipeline de départ tenait déjà compte d’une certaine économie. Après l’expérience de Brendan, je savais ce qui prenait du temps et comment en gagner. Il fallait que j’impose dès le départ une simplification radicale au design, c’est-à-dire pas de boutons, pas de bretelles, pas de narines, etc. Je voulais le moins de détails tout en gardant une lecture agréable. Comme j’anticipais le coût de la fabrication en France, je savais qu’il ne fallait pas que je me fasse avoir par le piège de la psychologie. La plupart du temps, quand on esquisse un personnage, et surtout un protagoniste, on fait un premier dessin fixe auquel on rajoute une commissure de lèvres pour lui donner un certain style, une narine ou un sourire pour apporter plus de réalisme, et ainsi de suite, davantage d’éléments et donc de traits. Mais il ne faut pas oublier que chaque trait sera multiplié par les dizaines de milliers d’images du film. C’était donc inenvisageable. Mon pari a été de réduire les traits au maximum pour que les animateurs passent plus de temps sur l’attitude, la force de l’animation, la subtilité du mouvement comme vecteur de psychologie. En gros, sur « l’âme » car ce qui m’intéresse c’est de donner une âme à des personnages et non pas intervaller des narines. Beaucoup de productions font cette erreur !

Donc vous avez privilégié une lecture du mouvement, ce qui devrait être le fondement de toute animation.

Oui et c’est là qu’on voit le talent des animateurs qui ont œuvré sur Tout en haut du monde. Il faut se souvenir que le premier exercice qu’ils font dans une école d’animation c’est d’essayer de donner une personnalité à un sac de riz ou de blé, je ne me souviens plus. C’est un exercice connu : créer une attitude à partir de rien. Ce sont des magiciens qui peuvent donner des sentiments avec peu de choses. Les premiers retours que j’ai eus depuis la première projection au festival d’Annecy sont positifs. Je pense notamment à cette scène où Sacha est terriblement déçue après l’ascension de la montagne au pôle Nord, et beaucoup me disent que c’est réussi alors que les dessins sont les plus simples possibles. Les animateurs parviennent à faire passer de la déception dans son regard, du recul à travers juste une respiration avec un nombre de traits limité.

On retrouve cette même épure dans les décors aussi.

C’est grâce au travail réalisé par Lian-Cho, très influencé par les techniques japonaises qu’on a adapté à l’animation sur Flash. Il travaille à partir de peu de dessins et de mouvements : une pose forte et un contre-mouvement léger pour revenir à la première pose. Ou une pose, un léger regard et visage précédent. On économisait ainsi dessin après dessin. La fabrication de Tout en haut du monde a été un travail d’orfèvre afin de compter sou par sou ce qu’on allait et ne pouvait ne pas dépenser. On en avait tous conscience et ça a fait partie d’un dialogue permanent et nécessaire avec tous les animateurs. L’un des motto était : « économise tes dessins ». L’animateur travaille sur les lignes, puis le dessinateur d’animation va appliquer les surfaces. Donc, à chaque fois que le dessin pouvait être réutilisé, il fallait que l’animateur le signale afin de le transformer en objet. C’est une des spécificités du logiciel Flash : on transforme un groupe de dessins en objets. Par exemple, on prenait un visage, on le transformait en objet et il n’y avait plus qu’à lui apporter un léger mouvement et voilà. Après on pouvait reprendre le même objet et ça nous faisait gagner beaucoup de temps et de moyens.

Passez-vous par une étape de story-board avant l’animatique ?

Non, pour moi c’est un peu la même chose. Je travaille directement une première animatique sur Flash car cela me permet d’avoir tout de suite du mouvement, de pré-animer et d’avoir une première idée du montage. Ce n’est pas une loi fondamentale de l’animation évidemment, mais c’est ma façon de procéder et, pour moi, l’essentiel du film d’animation se déroule au moment de l’animatique. C’est là où on pose les enjeux contrairement à un film live. Dans la prise de vue directe, le réalisateur filme, parfois de nombreuses prises, et après il fait son film en fonction de la matière. Nous, on dessine d’abord beaucoup, ensuite on fait l’animatique avec ces premiers jets et enfin on fabrique cette matière. C’est la raison pour laquelle en animation le scénario est souvent questionné à ce moment contrairement au live qui se fait sur un temps de tournage plus réduit. Aujourd’hui, ils ont en moyenne 6 semaines pour faire un long. S’il veut modifier un dialogue, l’acteur va voir le réalisateur et ils prennent la décision dans l’instant et le scénario peut changer. Pour Tout en haut du monde, si on voulait changer un dialogue, le scénariste revenait et on commençait à en discuter. Idem avec le producteur qui regardait l’animatique et nous disait : « ça marche » ou « ça marche pas ». Tout le monde se mettait autour de cet objet et pouvait anticiper le film tel qu’il serait, le critiquer, le valider, voir des faiblesses. Quand tout le monde était d’accord, c’est-à-dire quand on avait le feu vert des producteurs, scénaristes, des chaînes de télévision et des financeurs, on commençait à fabriquer l’animation au plus juste. On calculait : tel plan durera 1 seconde 17 ou 3 seconde 23 et on fabrique 1 seconde 17 ou 3 secondes 23 car on ne pouvait pas se permettre de faire 50 dessins en plus !

Le bateau de Tout en haut du monde est l’une des pièces centrales du film. Comment s’est passé sa conception ?

On le doit d’abord à Sébastien Godard. C’est le concepteur du Norge, le bateau que prend Sacha. J’ai rencontré Sébastien à Valence, à Folimage. Il est animateur et il a travaillé sur plusieurs films pour eux comme Tante Hilda ou Mia et le migou. Il m’a appelé pour venir en Belgique comme assistant d’animation sur ce court-métrage génial de Mathieu Labaye, Orgesticulanismus. Je le connaissais donc assez bien et c’est un vrai passionné de bateau. Il a d’ailleurs une formation comme charpentier de marine et maintenant je crois qu’il travaille sur des canots en bois traditionnels sur le lac Léman. J’adore aussi la navigation donc on s’est retrouvé autour ce sujet. Donc, le jour où j’ai eu besoin d’un bateau pour Tout en haut du monde, je me suis naturellement adressé à lui. C’est un dessinateur talentueux et il a fait des dessins splendides, d’une grande précision. Il a fourni des plans de cotés précis pour qu’ensuite, Paul Alexandre, un animateur 3D, modélise la coque. C’est un bateau magnifique et je pense que c’est une des grandes réussites du film.

Pourquoi une animation 3D pour le bateau alors que tout le reste est de la 2D traditionnelle ?

Le bateau est un volume fixe, constant et complexe. C’est beaucoup de surfaces gauches. Comme le dit Sébastien, le pont d’un bateau a la forme d’une énorme cacahuète très plate car il possède une courbure dans la longueur et dans la largeur. Et donc c’est un enfer absolu à dessiner avec ses milliards de poulies. Donc, même si lui a été obligé de simplifier pour la 3D, en réduisant à une quinzaine de poulies distribuées à tel ou tel endroit, c’était plus facile de le faire en 3D.

J’ai supervisé l’animation du bateau de L’Île de Black Mor de Jean-François Laguionie qui a été faite à la main par des nord-coréens et j’ai constaté par moi-même le temps qu’ils y passaient. C’est laborieux, les détails sont minutieux, il faut suivre des mouvements complexes dans tous les sens. Un résultat convenable nécessite un travail titanesque. Pour Tout en haut du monde, je connaissais la limite de mon budget et je préférais que les animateurs passent du temps sur les émotions, donc j’ai choisi d’utiliser la 3D pour les moyens de transport. C’est une 3D simple, à base de grands aplats de couleur, peu onéreuse et efficace.

Quels sont les autres transports en 3D dans Tout en haut du monde ?

Il y a les calèches, mais seulement celles qui tournent en gros plan, les traîneaux et le train lorsque Sacha se réveille dans la gare et qu’il arrive.

Par rapport à votre budget, vous avez dû vous limiter à 72 minutes de film. Quels changements ont été faits dans la dernière version du scénario pour ne pas les dépasser ?

En fait, tout s’est vraiment joué à l’animatique. On était dans la première phase du film du film avec l’équipe constituée de Fabrice, Lian-Cho, Maïlys puis de story-boarders additionnels comme Ahmed Nasri et un monteur, Benjamin Massoubre. On faisait des allers/retours permanents entre tout le monde. Les story-boarders prenaient les scènes bout à bout et donnaient leur avis sur l’histoire. Puis ils revenaient en proposant des choses différentes et on réécrivait au-dessus. Puis, au montage, Benjamin a proposé l’ascension de la montagne car il trouvait qu’il manquait une tension à la fin du deuxième acte. Il fallait le faire sinon ce serait trop mou. Et pendant un week-end il s’est enregistré sur l’ordinateur puis on a retravaillé ça ensuite. On était tous ensemble dans un mouvement collectif, dans une envie de compréhension, de faire mieux en permanence !

Par rapport au budget, en animation on parle souvent d’un prix à la minute. Et vu notre budget sur Tout en haut du monde, on ne pouvait pas excéder 72 minutes. Notre premier bout à bout en faisait 80. Ça a été un sacrifice et je le regrette un peu, mais on a dû enlever quelques éléments, notamment contemplatifs, pour aboutir à une animatique finale de 72 minutes. Par la suite, on a fait respirer le film au montage. On a fabriqué et rallongé quelques cycles d’animation ou quelques mouvements car sans ces respirations tout aurait été beaucoup trop étriqué. Par exemple, dans l’animatique, les vues de Saint-Pétersbourg duraient 2 ou 3 secondes. C’était suffisant car on comprend où on est avec quelques traits ! Mais dans le film, c’était frustrant, beaucoup trop rapide, donc on a rallongé ça. Au final, on a pu quand même 80 minutes de film mais avec 72 minutes d’animation.

On perçoit de nombreuses influences, notamment mythologiques ou picturales dans Tout en haut du monde. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?

Par rapport à la mythologie, la scène qui me parle le plus c’est celle du blizzard. J’ai lu l’Eneide de Virgile et à un moment Enée va chercher Didon de l’autre côté du fleuve des morts et il traverse un brouillard composé de l’âme des morts. Et j’ai voulu reprendre cette idée quand elle est dans le blizzard et que des choses étranges la traversent. Elle est au royaume des ombres, elle passe de l’autre côté, retrouve son grand-père et elle en revient.

Puis, Marie Vieillevie, l’assistante à la réalisation, a beaucoup travaillé sur un autre aspect, pas tout à fait mythologique mais qui s’y rattache. Lorsque Sacha sort du blizzard et tombe sur le chien, elle n’était pas satisfaite du dessin. On en a beaucoup parlé avec elle et Lian-Cho et elle pensait que ce serait intéressant de donner à l’animal un certain statut totémique. C’est en quelque sorte plus qu’un chien, il devient un anima totem, un animal esprit avec l’idée qu’il n’est pas là par hasard, qu’il vient chercher Sacha et la guider. Avant cela, c’était juste un chien plutôt amusant et d’un coup il change, donc elle a insisté pour qu’on travaille cet aspect.

Par rapport aux références picturales de Tout en haut du monde, c’est Patrice Suau qui en est le garant. Il a mis toute sa culture picturale au service du film. C’est un peintre qui peint dans l’esprit de l’école de Barbizon, une école pré-impressionniste qui a décidé de sortir les chevalets et d’aller peindre dans la forêt, pour se séparer des académiciens cloîtrés dans leur studio. Il possède la technique de l’huile, du pigment, les théories physiques et chimiques et il a une culture énorme. Quand on a redéfini le style graphique, il m’a amené vers des affiches publicitaires ferroviaires américaines des années 40-50. Les lignes de chemin de fer étaient privées et elles faisaient beaucoup de publicité en insistant sur ce qu’on pouvait voir en les empruntant : les montagnes, les rocheuses, le grand Canyon… C’était la mode de ces grandes affiches aux aplats colorés sérigraphiques très saturés qui n’utilisaient que quelques couleurs spécifiques. Il a tiré un livre de sa bibliothèque avec ces dessins et on aurait cru à des images de films ! On peut voir aussi un côté Braque notamment dans ce ciel brun-bleu, qu’il a peint, quand le bateau avance vers la caméra.

Et comment avez-vous travaillé les vues de Saint-Pétersbourg ?

Nous n’avons pas pu y aller pour faire des repérages. J’ai essayé plusieurs fois et à chaque fois ça n’a pas pu se faire donc j’ai principalement utilisé de la documentation et j’ai visité la ville de fond en comble avec Google Street. Je suis sûr que si on m’y lâche aujourd’hui, je pourrais me débrouiller. Mais avec internet on trouve aussi de nombreuses images. On a étudié tout ça au fur et à mesure. C’est un projet qui a pris beaucoup de temps, presque dix ans au total, donc doucement, on s’est nourri d’éléments divers. Et l’idée c’est que la ville devait être le symbole d’une enfance dorée. Sacha est une enfant protégée donc on a choisi des teintes plus pastel qui convenaient bien à ce qu’on voulait signifier.

À quel moment sont pensés le son et la musique ?

Toujours dès l’animatique, même la musique. Pour Tout en haut du monde, j’ai choisi un compositeur, Jonathan Morali, le leader du groupe Syd Matters. Une fois que nous l’avions signé, avec le monteur son nous ne pouvions utiliser que sa discographie pendant cette phase. On a donc pris pas mal d’intro et d’extro musicales, qu’on a parfois couplées pour avoir plus de longueur. Et puis on a utilisé Hi Life comme chanson quand Sacha s’enfuit. Au final elle est restée car ça marchait de manière impeccable et que le texte correspondait bien à son état d’esprit à ce moment-là. On n’imaginait pas non plus demander à Jonathan de faire un cover à partir de sa propre musique !

Pourquoi avoir choisi un chanteur plutôt pop/folk comme Jonathan Morali ?

Depuis le début je voulais pour le film une ambiance contemporaine. J’adore le parti pris de Sofia Coppola dans Marie Antoinette par exemple, d’associer film d’époque et musique actuelle. Pareil pour Dead Man de Jim Jarmusch avec Neil Young qui prend sa guitare et fait des bruits d’ampli alors qu’on est en pleine forêt. On ne voulait pas non plus être aussi radical mais je voulais un contre-pied musical et je pense que c’est bien pour parler d’un film d’époque à des enfants. Je refusais l’idée d’une musique de film d’aventure lambda. Et je n’aime pas non plus les musiques symphoniques omniprésentes qui disent au spectateur ce qu’ils doivent penser de telle ou telle scène avec le violon et le piano qui arrivent pour scander : « Elle est triste, sois triste aussi ! ». Ça m’insupporte. Et Jonathan Morali convenait aussi car sa musique est douce et calme, ce qui va bien avec le côté contemplatif et solitaire de Tout en haut du monde. En plus, sa façon de travailler est assez proche de la nôtre car il est constamment dans la cherche de simplicité. Il utilise le minimum : une grosse caisse, une caisse claire, un piano, une guitare, un orgue des années 70 et voilà. Il ne travaille pas avec 200 instruments et un orchestre tchèque qu’il ne connaît pas. Il est seul, sur ses maquettes et il pousse les propositions en essayant de garder la fraîcheur de sa première version. C’est comme ça que je travaille sur le plan graphique.

Et la quantité de musique sur le film est assez mince. Quand les ingénieurs du son ont su qu’ils seraient au premier plan pendant plus de 60 minutes, ils étaient étonnés et contents. En général, c’est plutôt l’inverse et le sound-design se retrouve noyé dans la musique.

Tout en haut du monde est un film familial. De plus en plus l’animation est utilisée pour des productions plus adultes. Qu’en pensez-vous ?

Je ne pense pas que l’animation devrait rester quelque chose de familial. Je défends pleinement l’idée que l’animation n’est pas un genre alors qu’elle est souvent considérée comme tel. Le cinéma d’animation est un moyen comme un autre de raconter des histoires donc ce serait dommage de la limiter à un public enfantin. Ce qu’on a voulu avec Tout en haut du monde, c’est répondre à une exigence cinématographique, faire quelque chose de respectueux du public, qui va vers lui avec une facilité pour entrer dans notre univers. Mais on voulait aussi le tirer vers le haut avec cette histoire de transmission, de comment se construire après la disparition d’un proche. Ce n’est pas facile et on a peut-être mis du temps à monter le projet car ce n’est pas évident de parler de ce sujet. Mais on a essayé d’en faire quelque chose de positif car finalement la mort du grand-père est la clé de la survie de Sacha. Nous ne voulions pas entrer dans la tragédie mais raconter une histoire qui parle aux enfants, qui les bousculent un peu.

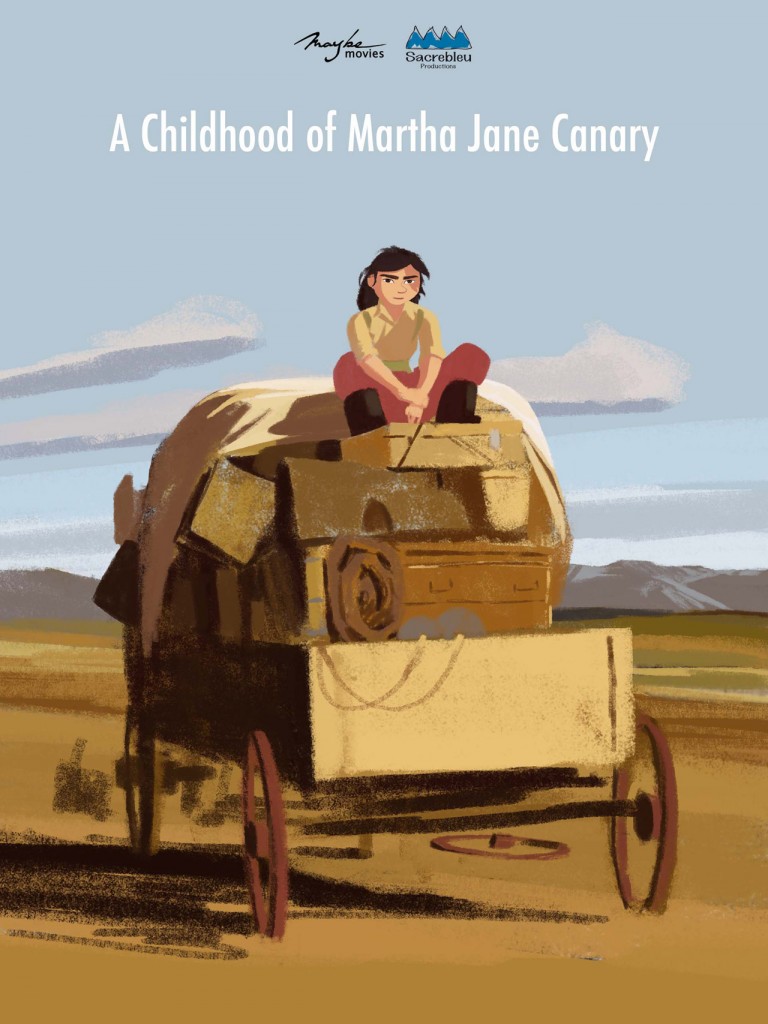

Je suis en train d’écrire un nouveau film avec Fabrice de Costil, qui sera à nouveau produit par Sacrebleu et Maybe movie : on veut raconter l’enfance de de Martha Jane Canary, qui est le vrai nom de Calamity Jane. C’est encore la construction d’un jeune caractère bien trempé. Ce sera plus rude quand même car on passe de la blondeur et la gentillesse de Sacha à un personnage plus rugueux et malpoli. Je reste dans le film familial, cette position me convient parfaitement mais je ne l’imposerai jamais. L’animation doit être un tout !

Après un film qui aura mis 10 ans à se faire entre la première ébauche et la sortie, on a tout de suite envie de se replonger dans le suivant ?

Il parait que c’est comme ça que fonctionne les réalisateurs. Jean-François Laguionie me disait : « On fait le suivant pour réparer le précédent, éviter de refaire les mêmes erreurs. » Et puis c’est le seul métier que je sais faire ! Quand j’étais la tête dans Tout en haut du monde je m’étais promis de jamais refaire de long-métrage d’animation mais j’aime ça, tout simplement.

PS : Pour tous ceux qui sont arrivés au bout en lisant l’intégralité, promis si on se rencontre par hasard du festival d’Annecy, je vous offre un carambar :o)

Tout en haut du monde – de Rémi Chayé – 1h20 – 27 janvier 2016 (Diaphana)

Résumé : 1882, Saint-Pétersbourg.

Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.