La dorénavant quadrilogie mafieuse que le grand public a découvert avec Les Affranchis en 1990 et dont Casino cinq ans plus tard en proposait une sorte de prolongement a donc trouvé en The Irishman sa conclusion sous la forme de petite note de synthèse d’une durée d’à peine 3h29. Une broutille surtout quand il s’agit de retracer plus de 60 ans de l’histoire des États-Unis en faisant le choix de se concentrer sur la transhumance monétaire qui irrigue ad nauseam le capitalisme yankee. Le fameux « follow the money » régit donc un film qui donne aussi la possibilité à son Martin Scorsese de cinéaste de régler ses comptes avec le mythe des bad guys érigés au rang d’icônes incarnés qu’on lui colle au cul de sa pelloche depuis toujours. Depuis Mean Streets en fait qui s’il n’est pas tout à fait le premier long de Scorsese n’en demeure pas moins celui qui l’a identifié comme le meilleur portraitiste de cette mafia d’en bas où les « petites mains » font la grande Histoire.

C’est bien entendu encore le cas ici puisque l’irlandais du titre n’est autre qu’un exécuteur des basses besognes devenu avec le temps membre à part entière de « La Famille ». Mais à la différence des trois autres films cités plus haut, Scorsese introduit de suite une impression de retenue comme s’il ne voulait pas ou plus lâcher ses coups. Ce qui se traduit par une mise en scène en apparence bien plus sage et en tout cas sans esbroufe ou morceaux de bravoure. On se dit que c’est pour mieux nous en mettre plein les mirettes à la fin. Que nenni. Ben alors quoi ? Les héros sont-ils si fatigués au point que tout cela n’en vaille plus la peine ? Ou serait-ce Scorsese qui fait (enfin) son âge ? Rien de tout ça en fait. La violence est toujours là mais plus sourde, plus intériorisée et au service d’une réalité qui semble là aussi beaucoup moins idéalisée.

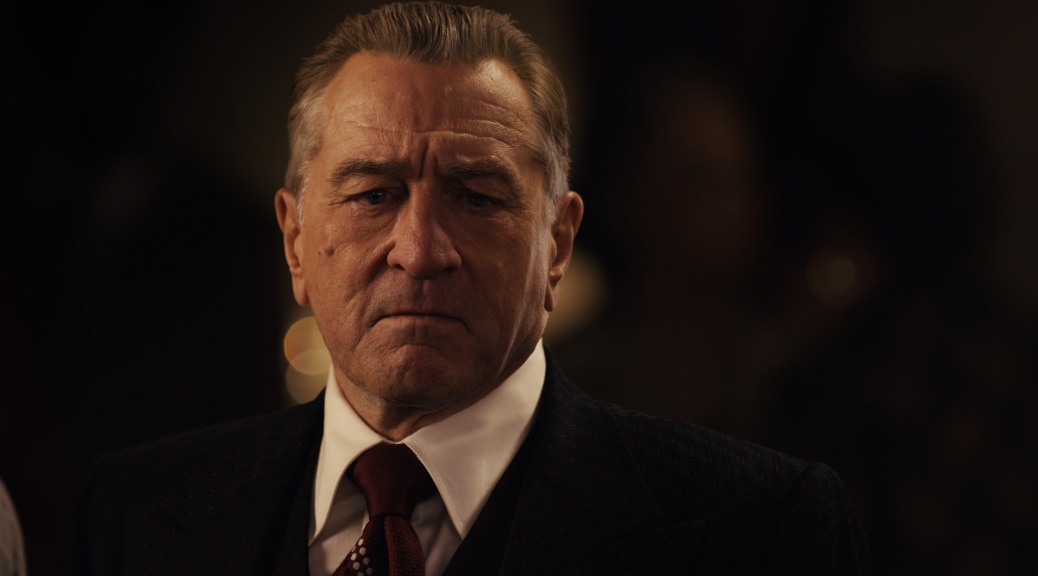

Le jeu tout en retenu de De Niro en atteste. À lui seul, il symbolise cette direction prise et assumée que Scorsese a d’ailleurs amplifié en intégrant ces tronches liftés à la truelle numérique. Le fameux de-aging qui s’il semble momifier le jeu des acteurs (Pacino / Pesci et donc De Niro) et qui a accessoirement fait enfler le budget de la production, s’intègre en fait parfaitement dans le plan d’ensemble d’une mise en scène qui veut enterrer les mythes. Avec de surcroît le sentiment que plus on avance dans le film et que l’on se rapproche de l’âge véritable des acteurs, plus la réalité devient difficile à affronter et dérangeante à observer. Comme si Scorsese nous renvoyait par ricochet à nos propres interrogations et peurs (de mourir ?) tout en tordant férocement le cou à ce passé nostalgico-doudou que chaque nouvelle génération s’approprie histoire de faciliter le dernier saut dans l’inconnu.

Ce sentiment du temps qui passe (irrémédiablement) s’adosse alors sur une autre histoire. Celle de l’Amérique et de ses démons que Scorsese a jusqu’ici filmé en les sacralisant à l’extrême. Dans The Irishman la finalité est identique mais la démarche est comme on l’a dit sensiblement différente. Plus question de prendre des gants et tout en adaptant le livre I Heard You Paint Houses de Charles Brandt paru en 2004, il confronte plus de 50 ans de cinéma, le sien, à une réalité historique qu’il s’approprie avec gourmandise. Où comment un « hitman » a été le témoin privilégié des soubresauts d’une Amérique tenue en laisse par le crime organisé. Celui qui a par exemple commandité l’assassinat d’un certain Jimmy Hoffa, un des plus puissants dirigeants syndicalistes américains dont on sait aujourd’hui qu’il aidait à blanchir l’argent de la mafia du côté de Las Vegas ou encore celui de John Fitzgerald Kennedy assénant au passage un bel uppercut à JFK, le plus que jamais pensum signé Oliver Stone.

Par le petit bout de la lorgnette, The Irishman permet ainsi de cartographier à l’échelle d’un pays les autoroutes du fric qu’il faut sans cesse fluidifier. Ainsi l’argent du braquage du vol Air France en 1967 qui lance véritablement les protagonistes des Affranchis dans le grand monde du banditisme transitera forcément dans les caisses de retraite des Teamsters (syndicat des conducteurs routiers américains) pour se retrouver à Las Vegas où des directeurs de Casino parachutés par la mafia le faisait fructifier. Précisons que Las Vegas était devenu la solution de repli après que La Havane à Cuba se soit transformée en place forte du castrisme bloquant définitivement toutes volontés mafieuses d’y voir leurs dollars durement acquis retrouver une forme de virginité primale. Un fait accompli géo-politique que les familles new-yorkaises et de Chicago ont tenté d’inverser pendant quelques années pour finalement prendre acte du refus de John Kennedy d’envahir l’île, aux termes d’un accord signé pour conclure l’affaire des missiles de Cuba. Ce même Kennedy qui bénéficia grassement de l’aide financière de la mafia pour son élection leur promettant la reconquête par les armes de Cuba. Vous l’avez ?

Et puis il y a cette dernière heure qui vient enfoncer le clou. Scorsese nous parle de la famille, la vraie, celle que Frank Sheeran, le peintre en bâtiment spécialisé dans la couleur rouge, a sans cesse protégé tout en tentant de lui assurer le meilleur des futurs. Et cet angle est symbolisé / illustré par l’une de ses filles interprétée par la formidable Anna Paquin, actrice sous-employée à Hollywood. Elle est par l’évolution du regard qu’elle porte envers son père et le jugement qu’elle finit par se forger, le véritable regard caméra du film. Celui en qui Scorsese s’identifie pleinement. Chacune de ses sporadiques apparitions avec un minimum de dialogues cimente le film pour lui donner finalement l’assise d’une œuvre définitive. On n’ose dire testament tant le terme est galvaudé et surtout parce qu’il aurait tendance à enterrer son auteur avant l’heure.

Mais il y a quand même un peu de cela dans The Irishman. Comme une volonté de se donner certaines clés de compréhension d’une existence remplie jusqu’à la gueule des psychés d’une Amérique assimilée aux Contes et légendes de notre enfance. Scorsese y puise plus que jamais le carburant de son cinéma qu’il soit projeté dans un lieu dévolu au 7ème Art ou en streaming sur Netflix. Il semble d’ailleurs s’affranchir totalement de cette frontière en adaptant à l’évidence sa mise en scène qui si elle montre une amplitude proche de l’inédit a été aussi très clairement pensée pour s’adapter sans « perte » au sein de n’importe quel écran LED ou à typologie OS. On en parle aussi aisément que possible, nous qui avons eu la chance de découvrir The Irishman tant dans une salle obscure que sur notre canapé. 3h29 à chaque fois (et sans interruption b* de m* !!!) que l’on espère pouvoir réitérer un jour en Blu-ray afin d’avoir l’impression, même fugace, de s’approprier définitivement ce déjà pan d’histoire du cinéma.

The Irishman (2019) de Martin Scorsese – 3h29 (Netflix) – 25 novembre 2019 exclusivement sur Netflix (initialement annoncé pour le 27/11)

Résumé : Cette saga sur le crime organisé dans l’Amérique de l’après-guerre est racontée du point de vue de Frank Sheeran, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale devenu escroc et tueur à gages ayant travaillé aux côtés de quelques-unes des plus grandes figures du XXe siècle. Couvrant plusieurs décennies, le film relate l’un des mystères insondables de l’histoire des États-Unis : la disparition du légendaire dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Il offre également une plongée monumentale dans les arcanes de la mafia en révélant ses rouages, ses luttes internes et ses liens avec le monde politique.

Note : 4,5/5