Aucun feu d’artifice à Cannes aujourd’hui, mais une alerte à la bombe juste avant la présentation à la presse du Redoutable vers 19h30. Était-ce une tentative désespérée de cacher le film ? L’acte religieux d’un fanatique tellement Godard (comme son nom l’indique) est perçu à l’égal d’un Dieu par certains ? Ou s’agissait-il d’épargner les yeux des spectateurs ? Là encore aucune réponse. Juste une demi-heure de retard sur la mécanique bien réglée du festival.

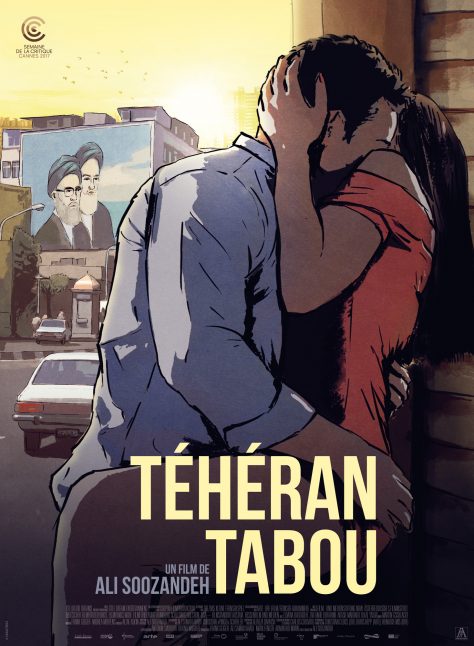

Heureusement, les films étaient assez bons et valaient l’attente. Et en ce samedi 20 mai nous avons pu une nouvelle fois voyager vers des contrées différentes, toutes plutôt extrêmes politiquement parlant. Alors que les progressistes ont finalement remporté les élections en Iran, laissant le pays respirer encore un peu, nous avons terminé notre périple persan avec un film qui ne sera probablement jamais montré là-bas : Téhéran tabou d’Ali Soozandeh dont les droits français ont été au passage sécurisés par le distributeur ARP Sélection mais sans date de sortie annoncée pour l’instant.

Ce film, le seul long-métrage d’animation sélectionné dans une compétition cannoise en 2017, a été montré à La Semaine de la critique. La section dédiée aux premiers ou seconds films se reprend par rapport à l’année passée où elle fut la seule à ne pas avoir son long animé. En effet, La Tortue rouge lui était passé sous le nez pour aller naviguer du côté d’Un certain regard. Leur choix actuel se révèle donc bien plus politique et engagé puisque le film suit trois personnages principaux, essentiellement des femmes, dans les rues de Téhéran et trois rapports à la sexualité différents. Si le thème est quasiment inexploré dans un pays qui reste un gros producteur de cinéma, c’est qu’il est synonyme de censure et de bannissement du pays comme avait pu l’expérimenter Sepideh Farsi après Red Rose sorti en 2015. Si le cinéaste de Téhéran tabou est iranien d’origine, il est aussi depuis longtemps parti et a dû produire son film entre l’Autriche et l’Allemagne. Ce genre d’œuvre ne lui est pas étranger puisqu’on le trouvait en 2010 au générique du Printemps de Téhéran – l’histoire d’une révolution 2.0 (The Green Wave) d’Ali Samadi Ahadi, documentaire animé sur la révolution suite aux élections en 2009 réalisé à partir de Tweets et de réactions diverses.

Ici, nous ne sommes pas dans un documentaire, ni dans l’analyse mais plutôt dans la monstration des dérives humaines et sociales liées à des pratiques existantes mais cachées, tues, secrètes à cause du régime aussi religieux qu’hypocrite. On y parle prostitution, droit des femmes, avortement, drague, virginité au mariage. Ces sujets sont importants et méritent qu’on s’y attarde mais le réalisateur en fait un peu trop par moment. Il embrasse la voie délicate du film sur l’Iran pour occidentaux désireux de revoir ce qu’ils sont habitués à entendre sur BFM ou TF1 sans nuance aucune. Il semble faire de cas précis et extrêmes des généralités sans tempérance aucune et elles passent pour des « vérités ». S’il est vrai par exemple qu’une femme ne peut travailler sans l’accord de son mari – ce qui était le cas en France jusque 1965 – ce n’est pas pour autant que tous les maris persécutent leurs épouses comme celui du film. Rasoulof montrait hier dans Un homme intègre une femme directrice d’école sans équivoque, insistance ou volonté politique.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=x_oPGdpKc8w]

L’animation a été faite sur le principe de la rotoscopie et de la peinture numérique. L’idée est à la fois facile et intelligente. Facile car l’animation aide à contourner une forme de censure. Montrer une femme non voilée dans un film est impensable par exemple, mais un personnage animé, même s’il est calqué sur un acteur réel, permet de le faire. Et intelligent car bien sûr il était impossible d’aller tourner dans les rues de Téhéran. On imagine à la vue des décors, que tout a été réalisé à partir de photographies qui permettent de reconstituer les lieux. En même temps que la technique apporte un cadre réaliste, le dessin réaffirme la part d’imaginaire, de fiction. L’animation en tant que telle est très simple, à la fois limpide pour les corps et assez peu fluide pour le reste, ce qui impose l’idée de la description quasi photographique tout en la nuançant, en l’affaiblissant, en l’anonymisant. Et dans un sens, en la rendant imparfaite et imprécise, ce qui colle parfaitement au sujet du film.

L’ensemble est donc intéressant, bien fait et important mais aurait mérité un récit moins caricatural. Les meilleurs films politiques et sociaux ne sont pas ceux qui vont montrer, chaussés de leurs grands sabots, que tout est pourri. De même, les chaînes d’infos ne changent pas les mentalités, elles les rendent juste plus conservatrices.

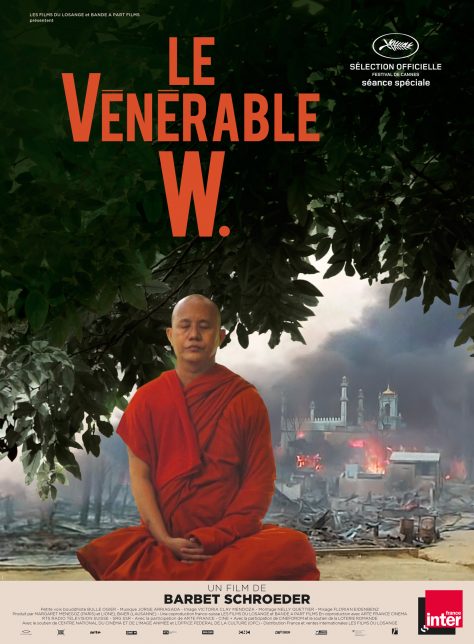

Nous avons également vu Le Vénérable W., le nouveau film de Barbet Schroeder présenté en Séance Spéciale et que Les Films du Losange distribueront dans nos salles le 7 juin. Et à ceux qui se demanderaient où est la transition et bien le cinéaste suisse est né à Téhéran, même s’il n’en fait jamais état dans ses films. Tout finit donc par couler de source ! C’est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il s’intéresse aux politiques extrêmes depuis son film sur Idi Amin Dada. Son nouvel opus, qui clôt une « trilogie du mal », ne change pas de direction. Il s’est donc rendu en Birmanie pour interroger ce W, leader religieux, moine extrémiste, farouchement antimusulman, à l’origine de nombreuses révoltes et violences. Il s’agit du genre de personnage que l’on imagine à peine tant le bouddhisme semble synonyme de pacifisme et pourtant son influence dans le pays est énorme. Schroeder s’est donc penché sur son histoire trouble et complexe, sur les relations entre religion et politique, sur le communautarisme avec vidéos ou témoignages à l’appui, mais aussi une longue interview récente avec l’homme en question.

Si avec Amin Dada, le réalisateur n’avait pas besoin de qui que ce soit tant le dictateur se mettait en scène de manière grotesque et accumulait les inepties, ce n’est plus le cas cette fois. W. est plus intelligent, plus grand débatteur. De même, ses techniques oratoires, modernes, reliées aux réseaux sociaux, se moquent des faits pour mieux les trafiquer en espérant que nul ne les vérifiera. C’est une pratique ancrée dans certains milieux politiques voire journalistiques qu’on rencontre même chez nous. La course à la vitesse crée des monstres et beaucoup savent en jouer afin de mieux manipuler les foules. C’est pour cela que son documentaire possède une facture peut-être plus classique. Voix-off, diagrammes et contre-interviews à la clé, Schroeder démonte les arguments du moine tout en rappelant que même s’il est suivi, il n’est pas représentatif du bouddhisme. C’est d’abord un nationaliste politisé engagé dans une haine guerrière qu’il alimente en clamant qu’il veut la paix. L’ouvrage majeur auquel il se réfère et hautement censuré possède quelques similitudes avec un autre ouvrage nazi interdit dans de nombreux pays.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=YM7rYC1w-uk]

Finalement, on ressort à la fois informé et surpris par ce qu’il nous montre mais un peu déçu de la manière dont il le fait. Le réalisateur nous avait habitué à un tel degré d’originalité dans la monstration du monstrueux qu’on attendait davantage qu’un film sur un sujet peu connu mais traité de façon parfois convenue. Quelqu’un au fait de la situation birmane n’apprendra pas grand-chose, et n’aura probablement que les tentatives de réalisateur de mélanger différents formats et source pour satisfaire son désir cinéphile.

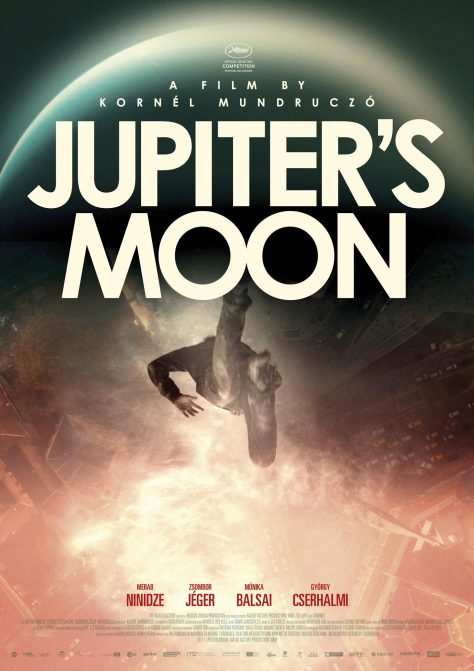

Enfin, après l’Iran et la Birmanie, un cas moins extrême mais tout aussi inquiétant : la Hongrie dont le gouvernement de Viktor Orbán est ostensiblement à droite et férocement anti-migrants. Vu la réception plus que mitigée de La Lune de Jupiter (prévu le 1er novembre dans nos salles) de Kornel Mundruczó présenté en Compétition officielle, cela nous vaut un grand moment de solitude puisqu’on l’a beaucoup aimé.

Le plus improbable est son synopsis qui ferait probablement fuir n’importe quel individu un minimum raisonnable. Imaginez le réalisateur pitcher son projet : « Bon, alors… c’est l’histoire d’un migrant qui se met à voler – dans les airs – après qu’on lui ait tiré dessus. Il se fait poursuivre par un ripoux et aidé par un chirurgien guère moins corrompu. Et il faudra bloquer les rues de la capitale quelque temps pour filmer une course poursuite effrénée en voiture dans un plan séquence dément »… et se demander comment il est parvenu à convaincre des producteurs de la viabilité du projet. D’autant plus que la question des réfugiés y est sensible.

Mais le premier intérêt du film réside dans le fait qu’il s’agisse d’une fiction et non d’un énième documentaire qui ressemblerait à tous ceux déjà produits. Et dans le fait qu’il n’aille pas vers le cinéma social habituel, souvent lacrymal et finalement peu porteur en dehors des festivals. Au contraire, il reprend une forme qu’il avait quelque peu expérimentée dans White God, son excellent précédent long-métrage déjà présenté à Cannes. La Lune de Jupiter est indirectement politique, métaphorique pour qui veut le voir ainsi, mais il prend d’abord sa source dans le film de genre.

Le cinéaste joue sur une ligne étroite entre réalisme et grotesque, tendant vers une naïveté assumée et un côté fantastique social ancré dans la vie quotidienne, la découverte, l’apprentissage. Il demande au spectateur une pleine croyance en ce qu’il montre et n’hésite pas à utiliser des effets au look suranné, ce qui est toujours risqué. Les effets spéciaux sont simples, on les ressent comme s’ils avaient été créés avec trois bouts de ficelles mais ils correspondent parfaitement à l’état d’esprit du protagoniste : un homme jeune, sans expérience, en pleine initiation, qui ne comprend pas ce qui lui arrive dans un pays nouveau où tout semble le rejeter.

Face à cette simplicité brute, le cinéaste propose un formalisme qui pourrait confiner à la gratuité, ce qu’il n’est pas. Tout le film est construit dans une esthétique du plan séquence, ce qui semble être une spécialité hongroise même s’il l’emploie dans un style à l’opposé de Béla Tarr ou László Nemes. Ces plans majestueux introduisent un climat, un étouffement, une rapidité d’action qui se termine sur la découverte du pouvoir du personnage principal. Plus tard, ils continuent et participent au côté aérien ou spatial de l’œuvre. Car tout semble porté par une gravité, une fluidité, une légèreté que la caméra porte aussi en elle. La manière dont le héros se meut dans des lieux clos ou dehors rappelle les astronautes en apesanteur enfermés dans leur habitacle ou faussement libre dans un espace qui pourrait les tuer. Le titre du film prend sens.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=K3w0O5FQQQQ]

Mundruczó lance de nombreuses pistes de lecture sans en privilégier une. Le religieux par exemple est aussi présent que le reste mais n’interfère pas avec le récit, il s’y intègre comme une strate secondaire. Le cinéaste réalise avant tout un film de (science-) fiction totalement maîtrisé devant lequel chacun est libre de voir ce qu’il souhaite. Reste en toile de fond l’idée d’une société qui survit dans sa pourriture mais doublée d’un espoir certain, une misère qu’il refuse de cacher, une peur panique qu’il faut réfréner car elle envahit les habitants au quotidien. Le tout est doublé d’une corruption, d’une misère sociale dans laquelle certains individus, dont le degré d’humanité est questionné, trouvent une utilité. Pourtant, le film ne culpabilise pas. Il n’a pas non plus la prétention de trouver une solution, il porte juste un regard sur le monde – sur l’Europe – via un autre biais, probablement plus salutaire.

Si un élément transparaît pour le moment dans la compétition officielle, c’est le formalisme très poussé de toutes les œuvres qu’on nous montre. Espérons que cela continue. Demain, on ira probablement poursuivre le voyage et faire un tour ailleurs en Asie avec la Chine, le Japon et les deux Corée. Nous avons également vu Wind River de Taylor Sheridan, un film nourri à la testostérone et à la sensiblerie. On y reviendra…