Après bientôt une semaine à Cannes, on peut commencer à faire le point. Et ce qui change le plus par rapport à l’année passée, la grande révolution de ce 70ème anniversaire, ce sont peut-être tous les problèmes rencontrés séances après séances. Quasiment invisibles les années précédentes, ils explosent en 2017. Comme si la machine avait trop chauffé et qu’elle commençait à saturer. Après les salles relativement vides pour les films en compétition et la sécurité augmentée qui ralentit les entrées, les retards s’accumulent. Le dernier en date, hier : 25 minutes par rapport au programme… et quand il s’agit d’un court-métrage de 18 minutes, cela devient absurde. Puis, deux fois en deux jours, des problèmes liés à l’organisation avec une projection où les vigiles n’étaient pas au courant que les journalistes pouvaient passer sans invitation (The Villainess) et une séance où, sans qu’on soit prévenu, l’accès à la presse se trouvait restreint. Apparemment seules 50 places lui étaient réservées (How to Talk to Girls at Parties), ce qui peut être compréhensible mais seulement quand on le sait en avance pour s’organiser ! (nous en tout cas depuis Paris on s’en fout car on a eu toute latitude d’apprécier la plastique de Elle Fanning sur le tapis rouge / Note de toute la rédac la langue pendante).

Par conséquent, il ne restait qu’à prier pour réussir à rentrer, ce qui n’a pas été le cas pour le film de John Cameron Mitchell. Du coup, on ne saura jamais comment parler aux filles dans les fêtes (en même temps, tu partais de loin mon bon Nico / Note de Sandy Gillet en mode fallait pas me tendre une telle perche). Et la responsabilité en incombera à Thierry F. et consort. Bouh sur eux ! Et dommage pour le papier consacré au cinéma américain qu’on voulait écrire. Ce sera donc USA/Japon pour compenser avec, tout d’abord Wind River de Taylor Sheridan présenté à Un Certain regard et que distribuera Metropolitan chez nous le 30 août prochain.

Sheridan a commencé comme acteur, notamment dans des séries TV, avant de passer scénariste et d’écrire Sicario pour Denis Villeneuve et Comancheria pour David McKenzie. Et, à le voir arriver sur la scène de la salle Debussy pour dire quelques mots, on comprend de suite qui est le personnage qui avait l’air peu à l’aise dans le costard qu’il portait. Voix rauque, l’air d’avoir pris quelques verres avant de venir, représentation de l’Amérique profonde dans ce qu’elle peut avoir de virile et de sentimentale, il ressemble à ce qu’il écrit. Pour le pire comme pour le meilleur, tout dépend ce qu’on attend (c’est ces préjugés sur les rednecks, non mais ! / NDSG).

Situé dans une contrée où les déserts de sable des deux précédents scénarios laissent place à une couche de neige qui recouvre un peu tout, Wind River est un polar blanc où le ciel n’apparait jamais. Dieu a depuis longtemps abandonné ces territoires et la lande est désormais habitée par des indiens dont les morts, au fil des siècles, constituent le limon dont la neige sert de pierre tombale. Tout débute quand un chasseur d’animaux sauvages, interprété par Jeremy Renner, retrouve une jeune femme décédée. Le FBI envoie un de ses éléments – Elizabeth Olsen en flic novice – et débute alors une enquête d’une simplicité déconcertante. Ce n’est pas tant le polar qui importe mais les épreuves de force, les allers-retours entre passé et présent, la mémoire et le deuil lancés par un rythme général contemplatif mais pas trop.

Car oui, Wind River c’est ce genre de film qui prend le lead au sein du cinoche yankee indé. Dopé à la testostérone, d’une subtilité minimale et assumée, il verse dans une émotivité de mâles au visage buriné par la vie qui font semblant d’être dominant mais sont en fait dominés. Et, comme souvent, parmi les protagonistes, une femme dans la vingtaine se retrouve au milieu de nulle part, confrontée à ce monde de fantômes musclés et elle va chercher sa place en cumulant les erreurs pour en ressortir changée. C’est toujours surprenant de voir à quel point ces récits mythiques au milieu d’une nature sauvage, et d’une solitude inextricable où l’homme n’est guère plus qu’une carapace brisée attendant la fin, se transforme en récit initiatique pour jeunes femmes novices !

Les grands espaces bouchés du film sont hantés par l’esprit d’enfants disparus, de personnes décédées, par une violence naturelle à laquelle ne peut répondre que la dépression ou la violence physique d’hommes peu diserts, qui réapprennent à pleurer en lieu et place des longs discours qu’ils ne peuvent prononcer. Les amateurs seront ravis, les autres probablement moins.

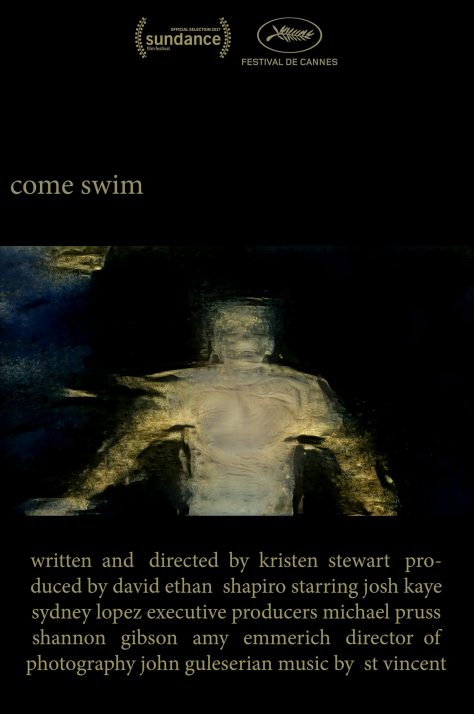

Après, comme on avait un peu de temps à tuer, on est allé voir Come Swim, le court-métrage de Kristen Stewart. Attendu puisqu’il a fait salle comble, il s’est révélé simplement « scolaire ». Le scénario vaguement poétique, vaguement expérimental lui permet en un quart d’heure de proposer un catalogue des effets que sont censés maîtriser des étudiants en cinéma au montage, au son, à l’image. Si on a mis des guillemets c’est parce que jamais on ne verra une école disposer de tels moyens techniques et financiers et encore moins de l’équipe de techniciens professionnels qu’elle a pu réunir. Si le but était d’avoir une carte de visite pour prouver qu’elle sait diriger une équipe et qu’elle est apte à faire un long-métrage, c’est réussi. Mais en tant qu’œuvre, c’est vain et déjà-vu. Pourvu qu’elle laisse le scénario de son potentiel prochain film à quelqu’un d’autre…

Toujours du côté des États-Unis, nous avons vu Mise à mort du cerf sacré (The Killing of a Sacred Deer) de Yorgos Lanthimos présenté en compet officielle et que distribuera Haut et Court le 1er novembre. Certes, le réalisateur est grec et l’acteur principal irlandais, mais la production est essentiellement américaine et le film se déroule à Cincinnati ! Et, c’est une nouvelle grande réussite pour la compétition avec une œuvre incroyablement maîtrisée et le scénario le plus original et probablement le mieux écrit pour le moment. Le cinéaste nous offre une réécriture contemporaine, familiale et intimiste d’une tragédie grecque, absurde et surréelle. Avec sa nouvelle œuvre, il va droit au but, ne s’égare pas dans des circonvolutions interminables et garde le rythme et l’atmosphère jusqu’au bout sans faiblir.

Le précédent film de Lanthimos, The Lobster, nous avait un peu laissé sur notre faim avec sa deuxième partie plus faible que la première. Ici, on retrouve le grand cinéaste de Canines et Alps. Dès son premier plan, vision brute d’un cœur qui bat, le réalisateur nous convie dans un monde aussi étrange que vide où un cardiologue, responsable de la mort d’un homme quelques années auparavant, se retrouve confronté à un châtiment mystique qui pourrait décimer sa famille. La justice, dans ce film, est d’ordre divine. Et tout y passe avec une logique du non-sens qui frise la perfection dans les rapports humains, dans l’irrationnel, la manière d’agir et de réagir des protagonistes. Mais aussi dans une réalisation aussi clinique que formaliste qui privilégie l’observation d’un vide immense, d’un décorum inutile, dans lequel les personnages surgissent comme des êtres mystérieux, hors de notre monde et en même temps complètement intégrés dans celui-ci. Mise à mort du cerf sacré est impressionnant, riche et mériterait amplement d’autres visions pour tenter de percer le mystère dans lequel il nous entraîne…

Puis pour prendre notre revanche sur l’organisation foireuse, nous sommes partis faire un tour au marché du film pour rendre jaloux les fans de japanime ne pratiquant pas le téléchargement illégal. Merci à Viz Media de nous avoir laissé découvrir A Silent voice de Naoko Yamada. Ce film, juste auréolé d’un Japanese movie critics awards, aura sa première française officielle à Annecy 2017 et c’est l’un des métrages animés japonais les plus attendus.

Après Le Musée des merveilles, A Silent voice est le deuxième film vu à Cannes qui évoque la surdité chez des enfants ou adolescents. Le motif deviendrait-il récurrent ? À voir. En attendant, la première chose à noter c’est que le film a été réalisé par une femme, fait rare dans un pays encore macho où elles sont peu nombreuses à devenir cinéastes d’animation et souvent cantonnées à des postes comme celui de coloriste. Et le résultat est convaincant malgré certaines faiblesses, notamment dans la construction dramaturgique. Adapté d’un manga en sept tomes, le film souffre d’une écriture qui voudrait trop en dire en trop peu de temps malgré les deux heures du film. Dans la première demi-heure, le montage comme l’écriture, à force de vouloir être elliptiques, deviennent un peu brouillon. On y découvre, à coups de scènes rapides, que le protagoniste harcèle une fille sourde pour finir par être détesté de tous et de devenir solitaire. Évidemment, le film tournera autour de sa rédemption. Et celle-ci passe par la découverte de l’autre et de l’amitié.

Et c’est là le premier élément appréciable. Pour une fois, le film ne tourne pas autour des relations amoureuses mais de l’amitié, même si l’amour, comme souvent, ne manquera pas de transparaître au détour de certaines scènes. En prenant ces adolescents que tout opposait, c’est la communication qui est à l’œuvre et le film n’évite pas les tensions, les drames du quotidien, les larmes et les moments de joie ou de gêne. Des thèmes assez forts sont visités de manière assez directes comme le suicide et les difficultés relationnelles, d’une manière parfois assez peu fines mais que l’animation parvient à dépasser.

Car, le point fort du film c’est justement qu’il est animé. À l’exception de quelques détails, tout aurait facilement pu être photo-réaliste. Et n’importe où sauf au Japon, c’est probablement en prises de vues réelles qu’il aurait été réalisé. A Silence voice est une peinture du quotidien, un peu comme La Colline aux coquelicots l’était, et ne transporte pas le spectateur dans un imaginaire enflammé, un fantastique débridé ou un onirisme marqué. En outre, jamais l’animation ne cherche à exploser au visage du spectateur en montrant sa parfaite fluidité ou sa virtuosité incroyable. Au contraire – et c’est tant mieux – à travers une utilisation intéressante des lumières et des ombres doublée d’une mise en scène cinématographique et de la recherche d’un mouvement minimal, elle va au-delà du simple principe de réalité. L’animation apporte cette touche de légèreté, ce début de poésie qui faisait défaut dans l’écriture et finalement c’est elle qui soulage les lourdeurs du scénario.

Demain, sans transition aucune, on reviendra sur Haneke (Happy End) qui cherche à devenir comique, sur Kawase et son grand film sur le cinéma et la photographie (Vers la lumière), et on retournera en Hongrie avec un premier film, Out de György Kristof.