Après La Semaine de la critique hier c’est au tour de la Quinzaine des réalisateurs d’annoncer ses prix. La sélection est officiellement non-compétitive mais des partenaires remettent des prix chaque année. Et le résultat est différent des titres qui ont le plus marqué cette 49ème édition et qui reviennent dans la bouche des festivaliers. On s’attendait à Nothingwood, Bushwick ou Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc. Il n’en est rien. Le prix SACD revient à deux films ex-aequo : L’Amant d’un jour de Philippe Garrel et Un beau soleil intérieur de Claire Denis. Le label cinéma Europa va à A Ciambra de Jonas Carpignano et le Art cinema award est remis à Chloé Zhao pour The Rider. Côté court, la récompense a été décernée à Retour à Genoa City de Benoît Grimalt.

Ailleurs, les derniers films arrivent sur les écrans pendant que le soleil et les départs vident les salles. C’est à se demander si le grand théâtre Lumière sera rempli pour la remise des prix dimanche. En attendant, revenons sur trois autres films présentés à Un Certain Regard avant l’annonce du palmarès dans la soirée puis de finir par Brigsby Bear à la Semaine de la critique.

La Fiancée du désert est un premier film argentin plutôt réussi mais somme toute mineur comparé à d’autres titres de la compétition. Cette fiancée est une dame d’une cinquantaine d’années, ancienne gouvernante dans une grande maison et en route vers une autre ville pour un emploi dans une autre famille. Au cours de son trajet, elle perd son sac et rencontre de manière inattendue un vendeur itinérant. On devine assez facilement la suite. Du point de vue narratif, l’intérêt est d’abord de nous montrer des corps rarement mis en avant dans des histoires d’amour au cinéma. Mais si le film offre de très beaux moments, il ne réserve guère de surprises. On appréciera notamment la séquence sur le marché d’une ville où affluent les pèlerins avec ses aspects aux limites du fantastique lorsque la fiancée du titre se promène au milieu de fripes qui attendent des corps pour les vêtir, sorte de fantômes colorés et apeurés par une tempête. Les paysages désertiques sont également magnifiques. La réalisation, qui ne fait le point que sur le centre de l’écran, est surprenante, légèrement déstabilisante mais elle sert peut-être à signifier visuellement l’état d’esprit un peu perdu de la protagoniste. Ni plus ni moins…

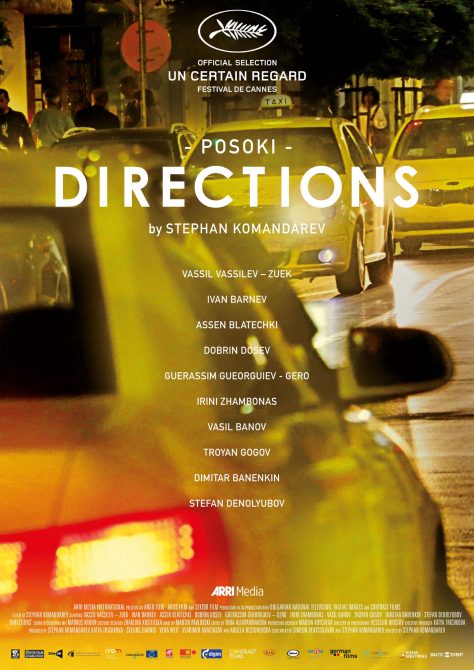

Les deux longs-métrages suivants, Taxi Sofia (Posoki) de Stephan Komandarev (distribué par Rezo Films le 11 octobre 2017) et Passage par le futur de Liu Ruijin étaient bien plus intéressants en ce qu’ils posent un )véritable regard politique et social sur les classes populaires et leurs difficultés au quotidien. Plus généralement, ils proposent un état du monde, certes pessimiste mais probablement réaliste. Tout est à l’image de cette réplique dans Directions lorsqu’un médecin explique que la Bulgarie est peuplée d’optimistes car tous les pessimistes et les réalistes ont fui le pays depuis longtemps pour vivre ailleurs. Il s’agit là probablement d’une des œuvres les plus noires que l’on ait vue ici. Les protagonistes sont des chauffeurs de taxi, hommes ou femmes, qui rencontrent des individus issus de tous les horizons, plus ou moins riches, faibles, forts, hargneux… Tout se déroule pendant la nuit qui suit une première séquence déjà terrible. Un homme obligé de faire le taxi tue un banquier qui veut l’asservir. La nouvelle sera reprise à la radio où l’on entend des auditeurs intervenir et donner leur opinion.

L’écriture est intelligente et propose une lecture chorale de l’ensemble qui se termine par une boucle à l’image d’After Hours. Mais si le film de Scorsese était sombre et amusant, la boucle de Directions est glauque et déprimante, annonçant que tout est voué à recommencer sans issue possible. Les personnages sont les reflets d’une crise économique et morale qui se répand et nul n’en réchappera. Le final est d’ailleurs très beau et désespéré, en ce qu’il rappelle l’ensemble du film. On voit passer, subrepticement, les différents personnages et on se remémore leur colère et leur peine, pendant qu’un prêtre obligé d’être taxi de nuit pour survivre se trouve incapable de répondre à l’homme qu’il mène à l’hôpital. Tout conduit à une défaite certaine et à une déliquescence inéluctable, jusque dans la mise en scène, caméra à l’épaule, aussi instable que réussie.

Passage par le futur n’est guère plus rassurant. Et, à voir le film de Liu Ruijun, on peut se demander quel est le futur dont le titre fait mention. Il semble n’y en avoir aucun pour les classes les plus pauvres du pays qui, rappelons-le au passage, doivent représenter plusieurs centaines de millions d’habitants. Le réalisateur nous entraîne dans la vie d’une jeune femme à la santé fragile. Elle a besoin d’argent pour acheter un appartement pour ses parents âgés alors que les prix flambent de jour en jour et elle va tout risquer en participant à des tests cliniques de médicaments.

Liu Ruijun n’est pas un inconnu. Ses quatre précédents films ont été plusieurs fois récompensés dans différents festivals. La maîtrise technique dont il fait preuve, les qualités du récit qu’il met en place font de lui l’un des nouveaux cinéastes chinois les plus prometteurs. Il a clairement pris le relais de Zia Jangke dans sa manière de traiter de la condition de l’homme moderne en Chine. Son cinéma, et son dernier opus n’est guère différent, insiste sur les inégalités entre campagne et urbanité à travers l’expansion des villes et l’impossibilité d’y vivre pour ceux qui les construisent.

Le cinéaste met en scène ces dichotomies tout en observant le comportement de personnages hypnotisés par des écrans et incapables d’affronter la vie telle qu’elle est. Il n’est qu’en partie surprenant de voir comme ce film a d’importants points communs avec Have a nice day, découvert au marché le premier jour. Les deux sont indépendants et mettent au centre du récit un besoin cruel d’argent qui fait faire aux personnages absolument n’importe quoi, quitte à risquer leur santé ou leur vie. Les gens semblent incapables de s’accepter tels qu’ils sont et ont besoin de recourir à la chirurgie plastique ou rêvent de partir en Corée, ce qui leur est plus ou moins fatal. Seule la manière et la technique change. Passage par le futur est réaliste et gris. L’absurde est présent au détour de quelques plans mais il amplifie l’angoisse et le désespoir général. Le film ose toutefois des séquences oniriques dont on se demande si elles sont de l’ordre du rêve ou du cauchemar. On appréciera notamment les voyages en train et ce long panoramique depuis l’appartement miteux d’un des personnages principaux qui survole avec une douce musique toute la ville, la montrant entre bidonvilles et gratte-ciels immenses avec une étrange tour Eiffel au centre…

Le désespoir suit le désespoir et rien ne semble pouvoir stopper cet état de fait, que ce soit en Bulgarie ou en Chine. Sauf peut-être un ours en peluche géant !

Présenté en clôture de la Semaine de la critique, Brigsby Bear est le premier long-métrage de Dave McCary, connu pour ses performances au Saturday Night Live. Son film avait déjà fait une forte sensation à Sundance au début de l’année et on peut aisément comprendre pourquoi. Face à une armada d’œuvres toutes plus sombres et pesantes les unes que les autres, il rallume le sourire sur les visages. Et c’est utile parfois !

L’histoire est plutôt amusante et rend hommage à tout un cinéma fauché, aux séries B produites dans un garage. C’est pratiquement un film doublement suédé. Un homme d’une trentaine d’années, interprété par un excellent Kyle Mooney, est soudain sauvé par la police alors qu’il avait été kidnappé bébé par un couple qui le maintenait enfermé en plein désert en lui faisant croire que l’air extérieur était toxique. Son ravisseur créait pour lui, toutes les semaines, un épisode d’une série qui s’appelle Brigsby Bear : un homme déguisé en ours affrontait un soleil géant dans des délires spatiaux qui rappelleront forcément Star Wars, Star Trek, les Télétubbies & Co.

Une fois sorti, le héros ne supporte pas l’idée de ne plus voir sa série préférée, celle qui l’a construit depuis sa prime jeunesse. Et il décide d’apprendre le cinéma pour en faire un long-métrage. Tout le film, bien rythmé et bien mené, tourne autour du processus de reconstruction et de création, les deux allants de pair : produire quelque chose provenant de soi pour aller mieux et avancer. Le propos est naïf, mais l’ensemble du film l’est également, rejouant avec un mélange d’effets spéciaux artisanaux et vaguement numériques, le passage entre deux époques, entre deux mondes. L’ensemble est parfaitement cohérent d’autant plus que le protagoniste doit apprendre à vivre dans son époque alors que ses kidnappeurs possédaient une technologie très 90’s. On a avec Brigsby Bear ce qui manque souvent au festival : un feel good movie simple et réussi pour reprendre son souffle entre les diverses tragédies, drames et pensums pesants.

Demain, pour l’avant-dernier papier cannois de l’année, on parlera séries TV et courts-métrages !