Le palmarès de festival cannois, 70ème du nom faut-il le rappeler, a donc récompensé la Suède et la France avec The Square pour la palme d’or et 120 battements par minute en grand prix du jury. De quoi satisfaire une bonne partie de la critique papier française habituelle qui plébiscitait les deux œuvres. Gageons toutefois que le nombre de cuites au soju parmi la plèbe journalistique était élevé ce dimanche, Hong Sang Soo étant reparti broucouille. Nous n’avons pas vu ces films, bien trop longs, mais tout porte à croire que la recette pour être primé était que plus la durée approchait les 2h20 sans les dépasser, plus ils avaient de chances de gagner (En fait, tu es une vraie langue de pute mon Nico / NDSG). On pourra également se demander ce que le jury cannois avait mangé, bu, pris le premier samedi du festival, ou à quel point la météo de ce jour a pu influer puisque c’est ce jour que les deux films furent présentés. Ce qu’on remarquera néanmoins c’est que les différentes sensibilités des jurés semblent avoir bien été prises en compte avec dans l’ensemble des prix attribués à des cinémas variés. Heureusement Jessica Chastain, militante végétalienne n’a pas succombé à l’affreux Okja made in Netflix.

Mais au fait de quoi parle le dernier film de Bong Joon-Ho ? Une ado d’une douzaine d’années est collée depuis sa plus tendre jeunesse à une sorte d’énorme cochon modifié dont l’élevage, organisé par une multinationale, devrait permettre de manger de la bonne viande à prix bas. Mais, sa bestiole de synthèse ne lui appartenant pas, elle doit la remettre, un peu forcée. Et c’est là le point de départ d’un déferlement de bons sentiments. Tout y passe : l’attachement fusionnel, le savant fou rattaché à l’industrie agro-alimentaire, les conditions de vie monstrueuses des abattoirs pour animaux pixellisés…

Si l’appel animaliste est mignon, le discours est loin d’être végétarien et anti-industriel. Déjà les poissons, ils s’en fichent, ils les pêchent, ils les cuisent. Pas vraiment des animaux probablement. Ensuite, des militants pour la libération des animaux sont incapables de suivre leurs commandements et passent pour des abrutis. Enfin, s’il est vrai que des dirigeants de grandes compagnies sont des monstres, n’oublions pas qui finance le film. Par conséquent, s’il prétend dénoncer la cruauté, Okja reste le lieu du placement de produits fabriqués par ceux qu’il conspue. Hurler au scandale tout en assurant la promotion de gadgets manufacturés par des gosses en bas âge dans des pays pauvres, voilà Netflix !

L’hypocrisie d’Okja n’a d’égal que son ton caricatural et sa laideur générale. D’aucuns hurlaient au scandale en apprenant qu’un film en sélection pourrait ne pas être programmé en salle. L’esclandre serait plutôt justifié s’il parvenait à atteindre le grand écran. À peine plus digne de téléfilms d’une télé poubelle, seuls les afficionados intégristes du cinéaste coréen adeptes de la politique des auteurs peuvent y trouver quelque chose à sauver. Même Beethoven ou Dunston, panique au palace passent pour des œuvres d’une rare subtilité à côté de cette chose qui cumule tous les poncifs du grotesque TV made in US. Il réussit même à rendre nul de vrais acteurs – Tilda Swinton, Jack Gyllenhaal, Paul Dano – au point de faire passer le Jim Carrey d’Ace Ventura pour la dernière création de l’Actors studio (Perso je ne te crois pas un instant quand tu dis avoir vu les films que tu viens de citer. Ce n’est pas dans ton ADN / Note du correcteur).

Et que dire de la bête et de ce bébé recueilli à la fin comme pour couronner le tout ? Ses grands yeux ouverts sensés regorger d’émotions sont des billes numériques factices. Sa couleur, ses mouvements, sa texture puent l’informatique au point de faire perdre toute crédibilité au film. On peut essayer d’y croire pour mieux être rassuré par l’artefact de synthèse qui ne meurt ni n’est maltraité dans ces espèces de camps de bestiaux puisqu’ils n’existent pas réellement. Certes, ceci est métaphorique et le spectateur se dira que c’est ainsi pour tous les animaux. Et sa conscience s’illuminera ! Ou pas. Car le message ne va guère plus loin que : « ce qu’on vous montre est triste et le monde est horrible mais ne vous inquiétez pas, ces cochons ne sont que pures fabrications ». Inutile en somme.

Grandes questions qu’on se posera probablement encore des années, surtout devant les produits formatés par la grande industrie Hollywoodo-Coréenne. Puisqu’Okja est à destination des plus jeunes : quand est-ce qu’on arrêtera de prendre les enfants pour des imbéciles ? Pourra-t-on un jour se rendre compte qu’ils méritent eux aussi un minimum de subtilité ? En tout cas, pour être arrivé si bas pour défendre une cause, elle doit être bien désespérée. Et si on l’avait été végétarien, pour se venger des deux heures passées devant cette infâme bouse cinématographique, on serait allé manger un steak !

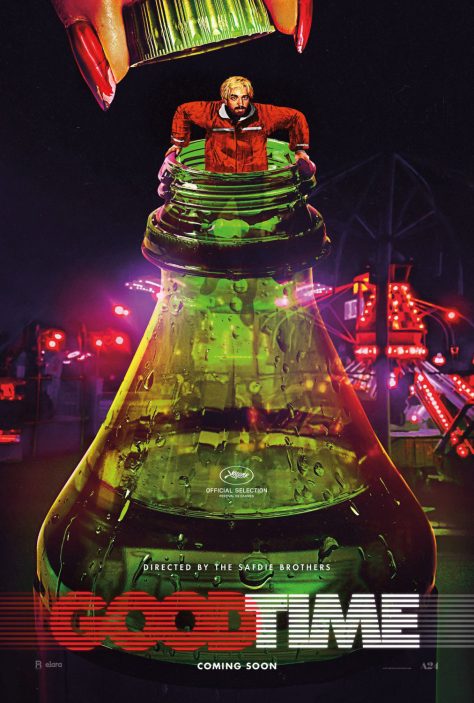

Heureusement les deux derniers films en sélection que l’on a pu voir étaient bien plus intéressants. Tous les deux indépendants et américains (Aaaaaah l’indépendance dans le cinoche ricain. Beau sujet de philo utopique au concours d’entrée de Sciences Po / Note du correcteur qui n’a pas fait SP. Ça se saurait de toute façon). Good Time a été réalisé par les frères Safdie et met en scène Robert Pattinson qui prouve définitivement qu’il est un excellent acteur, et You Were Never Really Here est signé Lynne Ramsay et montre Joaquim Phoenix égal à lui-même. Les deux sont des œuvres brutales, thrillers mêlés de courses poursuites. Finalement, le film de genre est arrivé en toute fin de festival à Cannes.

Good Time dispose d’un scénario simple, déjà-vu dans le ciné US mais bien écrit. Deux frères font un braquage qui tourne mal, l’un des deux est arrêté pendant que l’autre va chercher de l’argent pour le faire libérer. Le premier est handicapé mental et la simplicité de ses réactions devient quasiment la figure générale du film, où tout est sensitif, direct et sans aucune véritable réflexion à l’image de cette séquence où Pattinson se met à embrasser une ado pour l’empêcher de regarder la TV. C’est ce qui est probablement le plus intéressant dans le scénario : on ne sait jamais où on va, comment on va y aller ni quand tout va s’arrêter. La logique interne est réelle, mais elle est aussi sûre que surprenante.

L’autre réussite de Good Time est son rythme effréné. On a l’impression d’avoir vu un film se déroulant sur plusieurs jours et dans de multiples endroits alors que le temps est resserré sur moins de 24h et que l’espace se limite à une portion de New York. Pas le temps de respirer ou de réfléchir, on est dans la tête et le corps de Pattinson qui veut faire sortir son frère de prison. La caméra ne le quitte pratiquement pas et la mise en scène est d’une grande efficacité, alternant plans longs et plus courts, suivants les personnages au plus près sans jamais les faire regarder en arrière. L’image est sale, granuleuse, on sent que tout a été tourné en pellicule avec un minimum d’éclairage. Le chef op’, Sean Price Williams, est à l’aise pour nous enfermer dans un univers sinistre et violent où l’humain peine à survivre, dans ces rues qu’il arpente film après film, dans cette ambiance indé-NY poussiéreuse où seuls surnagent les crimes.

You Were Never Really Here possède un traitement formel complètement différent du précédent. Si le film des Safdie était plutôt bavard, celui de Ramsay est chiche en blabla. C’est l’histoire d’un ours, ou tout comme. Phoenix avec sa barbe et son énorme carrure fait autant office d’animal que d’homme. Il est taciturne, vit chez sa mère et est régulièrement engagé pour régler des problèmes à coup de marteau. Là encore, le scénario est limpide et serait même plutôt linéaire sans quelques séquences oniriques et rapides flash-back sur une enfance martyre. Mais Ramsay est davantage plasticienne que les Safdie, plus radicale et moins classique. Elle s’offre quelques détours qu’ils n’oseraient pas de peur de casser l’action, bien plus minimale encore ici. Son récit est d’abord un prétexte à déployer des figures plastiques qui, sans mot dire, apporte une intériorité à un personnage dont l’existence en apparence maîtrisée est sur le point de basculer.

C’est là que réside leur différence majeure : ils font un film d’action dont on reconnaît la patte auteuriste, elle fait un film d’auteur que l’on peut ranger dans la case film d’action. Les deux peuvent être aussi bons et intéressants, tout dépend ce que l’on en attend initialement !

Après une belle démonstration introductive, plutôt typique de ce genre d’œuvre, afin de présenter contexte, lieux, personnages et un vague début de psychologie, le protagoniste de You Were Never Really Here se voit confier une affaire plus délicate que prévue. Il s’agit de délivrer une adolescente, la fille d’un homme puissant, d’un bordel pédophile. L’ensemble va prendre une tournure a priori politique, mais cette dimension sera vite évacuée au profit de quelque chose de plus mystique voire paternaliste. L’homme et la jeune fille sont deux plaies béantes impossibles à cautériser que la caméra de Lynne Ramsay scrute, comme si l’un se reconnaissait plus ou moins dans l’autre. Mais le cœur du film est ce quinquagénaire, inlassable tueur, masse charnelle sans expression, auquel le travail sur le montage et la lumière donne une existence tout en accentuant la faille originelle. Ce n’est pas davantage la relation avec la jeune fille qui intéresse la cinéaste. Elle pourrait être comparable à celle de Léon et Mathilda si elle ne s’achevait pas au moment où elle commence.

Ce qui intéresse Ramsay, c’est de montrer cette présence/absence au monde dont parle le titre. Sous couvert de film de genre, la réalisatrice livre une sorte de fable ontologique. L’homme se déplace d’un endroit à l’autre sans jamais en habiter un. Il côtoie des gens qu’il met en danger et ne sont que des parenthèses plus ou moins importantes dans sa vie. Il doit se construire une identité, une place, une personnalité. Et pour cela quitter, se libérer d’un passé qui hante beaucoup trop son présent.

Sur ces bonnes paroles, nous on vous dit à l’année prochaine si le rédac’ chef n’est pas mort après le marathon des corrections de la dernière quinzaine ! (Non ça va, heureux que cela se termine quand même, mais ça va. On a beaucoup aimé relire et corriger ta prose parce que…)